Le temps : mesure ou illusion ? Développer son leadership par la philosophie

Bulle Philo #6 - partie 1

En tant que dirigeant, vous devez prendre des décisions, trancher, arbitrer, orienter, dans un emploi du temps contraint et être capable donc de percevoir le plus rapidement possible tous les enjeux du problème posé, à chaque fois.

Lorsque l’on a la tête dans le guidon, avec le souci de garder la trajectoire et d’embarquer tout le peloton sur le bon chemin, on est parfois frustrés de ne pas prendre le temps de regarder le paysage.

Regarder le paysage, c’est ce que Mainpaces et Camille Prost vous proposent avec ce texte.

Vous accorder le temps de faire un pas de côté puis de prendre de la hauteur pour penser.

Gestion du temps ? Introduction

Le temps semble être devenu un problème. Nous constatons notamment que plus nous inventons de nouvelles technologies censées nous faire gagner du temps, plus nous avons le sentiment que ce dernier nous file entre les doigts… Et nous manquons toujours plus de temps ! Donnée précieuse, mesurée, quantifiée, monétisée, le temps est, dès lors, un enjeu crucial à l’échelle individuelle, comme collective.

Qu’est-ce qui fait qu'ici le temps aliène et stresse, tandis que là il apaise et créé de l’humanité ?

Si certaines questions se posent de manière inédite aujourd’hui, d’autres sont aussi vieilles que l’histoire de la philosophie. Les Grecs de l’Antiquité sont d’excellent conseil pour vivre pleinement l’instant présent. De grands penseurs, plus tardifs, nous aiguillent dans ce labyrinthe temporel en nous aidant à enrichir notre rapport au temps. De quoi le rendre, tantôt spirituel, tantôt musical, tantôt métaphysique, tantôt poétique !

Mais commençons par le commencement, et en philosophie, c’est souvent synonyme de définition : qu’est-ce que le temps ?

Qu’est-ce que le temps ?

Du latin tempus, le temps renvoie à trois états distincts : le passé, le présent et le futur. C’est en tout cas comme cela qu’on le structure. C’est à la fois une notion clé dans l’histoire de la pensée occidentale mais en même temps une sorte de nébuleuse, complexe et pas simple à appréhender.

Nous allons l’aborder sous 4 angles pour parvenir à le définir plus finement :

- Le temps est fondé sur deux principes : le changement et l’irréversibilité : il est impossible de remonter le temps et tout être vivant vit une succession de changements. En cela, on peut dire que le temps est mesurable et qu’il suit une trajectoire linéaire.

- Le présent est un des plus grands paradoxes de notre existence : par nature, le présent est insaisissable. Vous éprouvez la sensation d’être dans l’instant présent, mais en réalité, ce moment appartient déjà au passé à l’instant même où vous en prenez conscience.

À l’inverse, on peut très bien arriver à la conclusion opposée, c’est-à-dire que le passé et l’avenir sont en réalité pleinement ancrés dans le présent. En effet, c’est toujours par le biais d’un raisonnement immédiat que vous parvenez à vous replonger dans le passé ou à vous projeter dans l’avenir. Autrement dit, le passé et le futur s'apparentent à des illusions, puisque nous sommes en réalité « prisonniers » du présent. ⛓️

« Quand personne ne me demande ce qu’est le temps, je le sais. Mais lorsqu’on me le demande, je ne le sais plus » Saint Augustin

- Le temps est une intuition interne (Kant) 🔮

Pour Emmanuel Kant (1724-1804), le temps est une réalité pour la bonne raison qu’il nous est impossible de ne pas le concevoir. Autrement dit, il est essentiel au fonctionnement du monde et à l’existence humaine. Ainsi, tout phénomène prend un sens en fonction de son évolution dans une temporalité. D’après Kant, le temps et l’espace sont des données universelles. Ils forment le cadre indispensable à l’expérience du réel. Chaque homme a en lui l’intuition interne du temps et de l’espace, car sans elle, rien ne serait possible.

« Le temps est donc donné a priori. En lui seul est possible toute réalité des phénomènes »

Kant

- Temps et angoisse métaphysique : une course effrénée contre la mort 🏃♀️

Son écoulement est pour l’homme synonyme d’angoisse, puisqu’elle présuppose un terme à l’existence. Martin Heidegger (1889-1976) soutient que la conscience du temps est une source d’angoisse existentielle. Pour lui, l’homme est un « être vers la mort », c’est-à-dire qu’il doit nécessairement accepter sa finitude pour embrasser totalement son existence. En clair, la conscience du temps - et par extension de la mort - permet de donner un sens à sa vie.

Ces 4 idées sont centrales dans la philosophie occidentale.

D’autres cultures ont un tout autre rapport au temps.

Exemple : Temps cyclique des sociétés dites primitives étudié par Mircea Eliade dans Le Mythe de l'éternel retour paru en 1949.

Si nous pouvons réfléchir sur ce qu’est le temps, nous avons tous un rapport singulier à ce dernier :

- nous aimons le mesurer, le quantifier pour tenter de le maitriser (nous calculons nos performances sportives, nous mettons des horloges dans de nombreuses pièces de la maison, nous timons nos différentes plages de travail…)

- nous pouvons être de celles ou de ceux qu’il angoisse profondément (peur de la mort, peur de vieillir, peur du regret…)

- Certaines personnes bloquées dans le passé n’arrivent pas à avancer et se réinventer, quand d’autres, au contraire, n’ont pas d’appuis pour consolider leurs décisions, et flottent dans l’incertitude, le doute ou l’anxiété.

- nous pouvons aimer les cycles (des années, des saisons, aimer les rituels à heure fixe dans la journée, ou à tel moment de l’année)

- mais nous pouvons aussi préférer la linéarité du temps en vous arrangeant pour vivre de nouvelles expériences, jouir de l’inédit ou de la découverte…

Le temps : l’accélération dans nos sociétés contemporaines

En revanche, ce que nous ressentons certainement tous, c’est le sentiment que le monde va vite, très vite, trop vite peut-être. Cette accélération du temps a été étudiée par le penseur Hartmut Rosa.

Selon lui, l’accélération est ce qui caractérise la modernité tardive apparue dans les années 1970. Pour lui, elle est l’un des facteurs de cette modernité. Celle-ci prend trois dimensions :

- l’innovation technique 🚅 : ce premier aspect est certainement le plus connu : les moyens techniques et technologiques ont engendré une compression de l’espace (7 à 8 heures pour faire Paris New-York en avion, 2h en TGV pour faire Paris / Bordeaux par exemple) et la nécessaire accélération de l’ensemble des comportements économiques.

- L’accélération du changement social 🤝 : ce changement de la société affecte la politique, l’art, la science, les relations professionnelles comme la vie domestique et l’éthique. Autrement dit, le rythme du changement culturel et structurel devient supérieur à celui de la succession des générations.

- Le « rythme de vie » 🥁 : décrit comme « un raccourcissement ou une densification des épisodes d’action » et subjectivement en « une recrudescence du sentiment d’urgence, de la pression temporelle contrainte engendrant du stress, ainsi que la peur de ne plus pouvoir suivre ».

→ Tout cela est paradoxal puisque l’une des justifications fondamentales de l’accélération technique consiste précisément dans le gain d’autonomie qu’elle serait en mesure d’assurer ! Nous souffrons d’une pénurie de temps, alors même que le temps libre augmente.

Mettons ici en avant l'élément politique. Les institutions sont pour Rosa :

- soit des vecteurs de l’accélération

- soit des compensations à celle-ci pour la rendre supportable :

Il écrit : « Dès lors que ces institutions deviennent des freins au processus, elles sont vouées à se transformer à leur tour, d’où un vaste mouvement de désinstitutionalisation affectant le travail, la famille, le droit, l’État, renforçant à son tour l’accélération. Ce mouvement semble difficile à contrôler dans le cadre démocratique, puisque la délibération prend du temps. "

Le néolibéralisme est à comprendre dans ce cadre : abolir l’État permettrait une libération infinie des flux. Les perspectives tracées sont sombres. Il affirme que, laissée à elle-même, l’accélération engendrera toujours plus de souffrance et conduira à des cataclysmes (écologiques, nucléaires, démographiques…).

Rosa parle aussi de « totalitarisme » et ce sont ces pages que nous avons lu lors de cette bulle philo :

LECTURE 1 : page A et B : Hartmut Rosa, Aliénation et accélération, vers une théorie critique de la modernité tardive

Sombre ? Oui, mais Rosa explore des pistes dans ces ouvrages suivants pour en sortir (concept de résonance).

Le temps en management : un enjeu au cœur du management

Cette accélération est évidemment au cœur de nos managements. Un exercice simple permet d’en prendre conscience, énumérer le nombre d’expressions fréquemment utilisées dans nos journées de travail et qui indique un rapport au temps contraint et serré.

- « Gérer son temps »

- « Optimiser »

- « Revoir ses priorités »...

Ce nouveau rapport au temps est aussi accéléré par le système actuel qui veut que le capital tourne vite pour accroître les profits. Dans son livre « La dictature de l’urgence »1, Gilles Finchelstein analyse cette urgence comme la conjonction de trois phénomènes :

- le culte de la vitesse: le temps s’accélère

- le culte de l’instant : le temps est saturé, les français estiment qu’il faudrait 4h de plus dans la journée

- le culte de la suractivité : faire plusieurs choses à la fois.

Les conséquences de cette urgence se perçoivent par un développement des maladies psychologiques que nous connaissons tous, de près ou de loin, à des degrés divers.

👨💼 Les managers souhaitent en général l’épanouissement de leurs salariés mais ne veulent, en aucun cas, que la productivité s’en trouve touchée. C’est même parce qu’ils veulent gagner en productivité qu’ils souhaitent éviter le turn-over, l’absentéisme ou tout accident du travail qui auraient des conséquences négatives.

Temporalité et charge mentale : l'expérience vécue intérieure

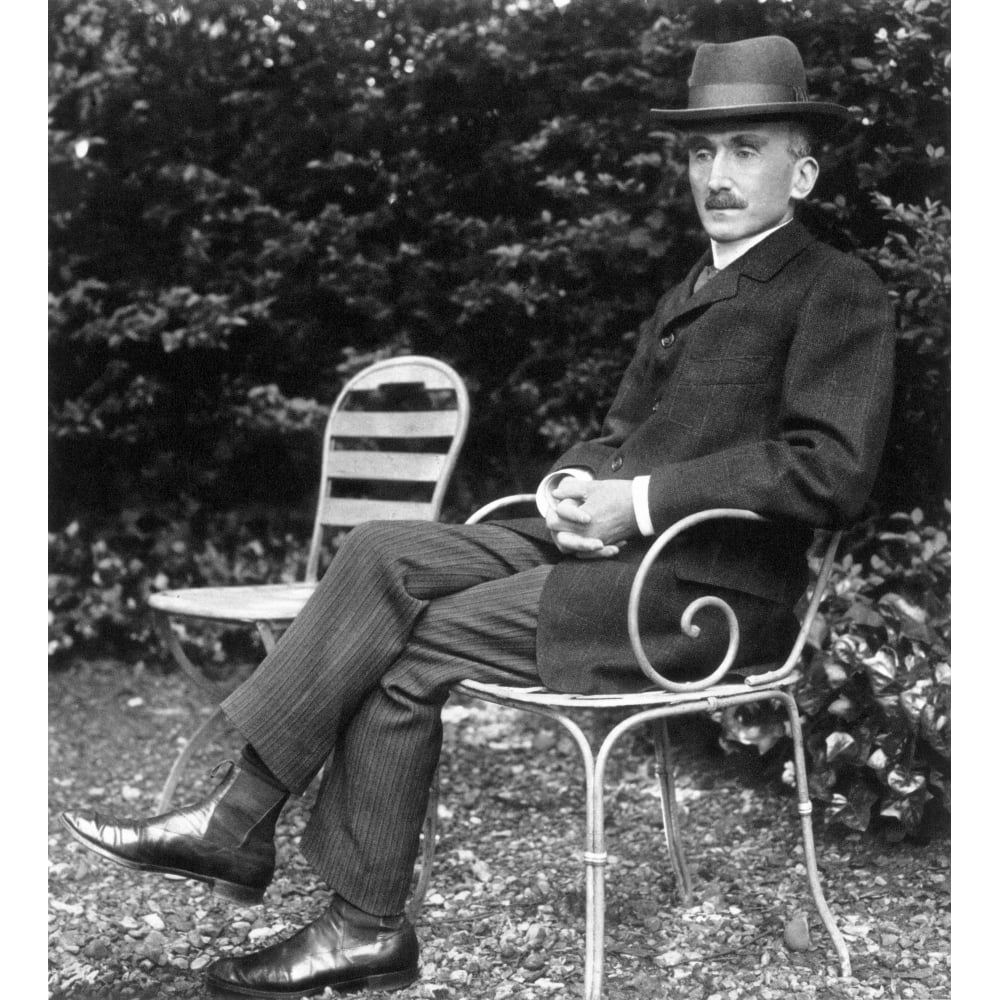

L’une de manières pour y voir clair consiste à s’approprier la grande distinction bergsonienne (Bergson : 1859-1941) entre le temps et la temporalité, entre le temps des horloges et notre temporalité intérieure telle qu’on la vit.

TEMPS :

Dans L’Essai sur les données immédiates de la conscience, Henri Bergson remet en question la conception du temps partagée par le sens commun, la philosophie et surtout la science

Bergson montre que ce que nous appelons « le temps » correspond en pratique à la mesure d’une répétition dans l’espace : comme il peut être précisément mesuré (avec un chronomètre, une montre, un calendrier, etc.), il est donc divisé et spatialisé.

LECTURE 2 : Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience

Le philosophe illustre son explication en analysant la consultation d’une horloge : « Quand je suis des yeux, décrit-il, sur le cadran de l’horloge, le mouvement de l’aiguille qui correspond aux oscillations du pendule, je ne mesure pas de la durée, comme on paraît le croire ; je me borne à compter des simultanéités (…) En dehors de moi, dans l’espace, il n’y a jamais qu’une position unique de l’aiguille et du pendule, car des positions passées il ne reste rien » (Essai sur les données immédiates de la conscience). L’observateur qui compte soixante secondes ne fait donc que remplacer, à soixante reprises, une oscillation par un autre dans l’espace. Or, les différentes positions de l’aiguille n’ont aucun lien entre elles, car elles n’indiquent que du présent.

Pour Bergson, la mesure du temps physique n’équivaut en réalité qu’à la mesure de l’espace. Dès lors, et le sens commun et la science se le représentent comme un milieu homogène et extérieur à la conscience humaine.

DUREE :

La durée, elle, désigne, le temps psychologique : elle est subjective et relative.

- Alors que le temps est extérieur à l’homme, la durée lui est intime.

- Comme elle est éprouvée / vécue par le sujet, elle ne peut pas être divisée ni mesurée, car la conscience est un flux continu.

- La durée éprouvée par la conscience est différente du temps des horloges parce qu’elle est propre à l’individu, à un état d’esprit, à certaines circonstances, ou à une société. Elle est pour Bergson le temps véritable, inaccessible pour la science.

À la vérité, le scientifique ne peut pas atteindre l’épaisseur de la vie, c’est-à-dire les qualités (vécu, mémoire, désirs, etc.) qui caractérisent la conscience individuelle et échappent totalement à l’exactitude mathématique. La science ne fait dès lors que donner l’illusion qu’elle saisit le temps vécu : elle substitue à la durée un équivalent symbolique qui n’est qu’une représentation pratique.

↓

| TEMPS | DUREE |

| Mathématisable, mesurable et calculable | Non objectivable |

| Extérieur | Intérieure |

| Objectif | Subjectif |

| Concept unique et unité abstraite | Multiplicité d’expériences |

| Outil au service de l’action |

Le temps en management : Comment appréhender le rapport au temps de chacun ?

Si la durée ne doit pas être interprétée avec les éléments de la mathématique et être enfermée dans une dimension strictement calculable mais doit être investie par le sujet qui l’intuitionne, comment faire en entreprise ?

Cela semble impossible et c’est ce qui rend certains outils managériaux hypocrites voire pervers. L’entreprise est par nature un monde de rationalité, d’efficacité, de process, d’objectivation et de résultats quantifiables. Il est illusoire de s’imaginer qu’on puisse respecter la temporalité vécue de chacun.

Manager, à partir de là, ne peut qu’être un compromis. Un compromis synonyme de lucidité et d’humilité.

Conclusion

Le rapport au temps a tendance à devenir problématique dans notre société, cela exacerbe des paradoxes et des contradictions qui étaient toutefois déjà là bien avant la révolution industrielle et bien avant l’IA… Une fois que nous avons accepté notre finitude et l’irréversibilité du temps, il nous reste à décider, plus ou moins librement, de ce que nous allons faire du temps que nous avons à disposition. La grande distinction entre le temps et la durée de Bergson nous invite à prendre conscience de la singularité de notre rapport au temps et à en mesurer la subjectivité. Plus ce que nous appelons l’expérience du présent est forte et intense, moins nous avons le sentiment que le temps nous file entre les doigts.

Il semble qu’il faille rechercher une qualité dans notre manière d’être au monde. Que ce soit la rêverie, l’écoute d’une œuvre musicale, la méditation, le yoga pour certains, la prière pour d’autres peut-être, nous sommes tous amenés à déterminer ce qui nous plonge dans une temporalité de qualité. Plus le temps sera mesuré, quantifié, monétisé, plus il fuira.

Reste à accepter que le monde du travail et l’entreprise ne peuvent échapper à une forme de rationalisation du temps et que cela n’est pas forcément toxique, à condition que nous ne devenions pas esclaves et que nous ne nous aliénions pas.

Alien, devenir autre, sortir de soi, ne plus pouvoir vivre pour soi et en soi. En somme, il s’agit de trouver les ressources pour vivre avec le temps plutôt que de se battre contre le temps qui passe.

Contenu proposé par Camille Prost, docteure en philosophie et Personne Ressource Mainpaces

Ce contenu vous a plu ? Lisez ici la partie 2 de ce café Philo sur le Temps.